【永不褪色的荣光】穿越硝烟的“钢铁运输兵”——记参战老兵张进才的老山前线故事

在甘肃省庄浪县,有一位鲜少提及自己战功的老兵。他叫张进才,1960年出生,1976年入伍,曾服役于中国人民解放军84803部队。1985年12月至1987年6月,他奔赴云南老山前线,在枪林弹雨中运送物资、保障后勤,用青春和热血谱写了一曲壮丽的军旅赞歌。

“军人的职责就是招之即来,来之即战。”回忆起当年参战的初衷,张进才的话语朴实而坚定。1985年冬,他作为第一批奔赴前线的战士,在渭南火车站饮下一碗壮行酒,剃光头发,在衣襟内写下姓名、住址和血型,义无反顾地踏上征程。“激动的是能在血与火的硝烟中成长,悲观的是不一定能活着回来。”

老山战场的环境极其险恶,炮火连天,危机四伏。张进才和战友们多次执行“白虎黑豹行动”“蓝箭B行动”等任务,在越军密集的火力封锁下,冒着枪林弹雨向前线阵地运送弹药补给。而其中最危险的任务,莫过于穿越“百米生死线”——这是一条被雨水浸泡成红泥沼泽的陡峭山路,两侧遍布地雷,稍有不慎就会触雷牺牲。然而,这条险象环生的小路,却是前线猫耳洞战士们唯一的生命通道。

为了保障物资供应,张进才和战友们只能在漆黑的夜晚行动。他们背负着六七十斤重的水泥块,借着微弱的标识指引,在泥泞中艰难攀爬,甚至匍匐前进。雨水混合着汗水,每一步都充满未知的危险。子弹“嗖嗖”地从耳边擦过,炮弹在附近爆炸,震得大地颤抖。张进才连续5次成功完成运送任务,每一次都是与死神擦肩而过。回忆起那段经历,他感慨道:“能活到今天,真的是特别幸运。”

盘龙江畔的“三转弯”便桥,是张进才记忆中最危险的运输路段。这座工兵架设的简易桥完全暴露在越军火力之下,桥对面的炮口清晰可见。“油门必须时快时慢,匀速行驶就会被锁定。”张进才回忆道,67军的老兵传授经验时特别强调,通过这段“死亡弯道”必须保持变速行驶,任何规律性的动作都可能招致炮火打击。最惊险的一次,他驾驶的运输车遭遇越军炮弹空爆。“突然一声巨响,弹片像暴雨般倾泻而下。”张进才猛踩油门,驾驶着引擎盖被击穿的车辆冲出危险区。至今,他身上仍留着几处弹片造成的伤疤,成为那段岁月的永久印记。夜间休整的同样危机四伏:洞里眼镜蛇盘踞床底,毒蚊成群。战士们戏称“几个蚊子一碟菜”,睡前需用木棍驱蛇。“比起炮弹,这些都不算什么。”张进才笑道。

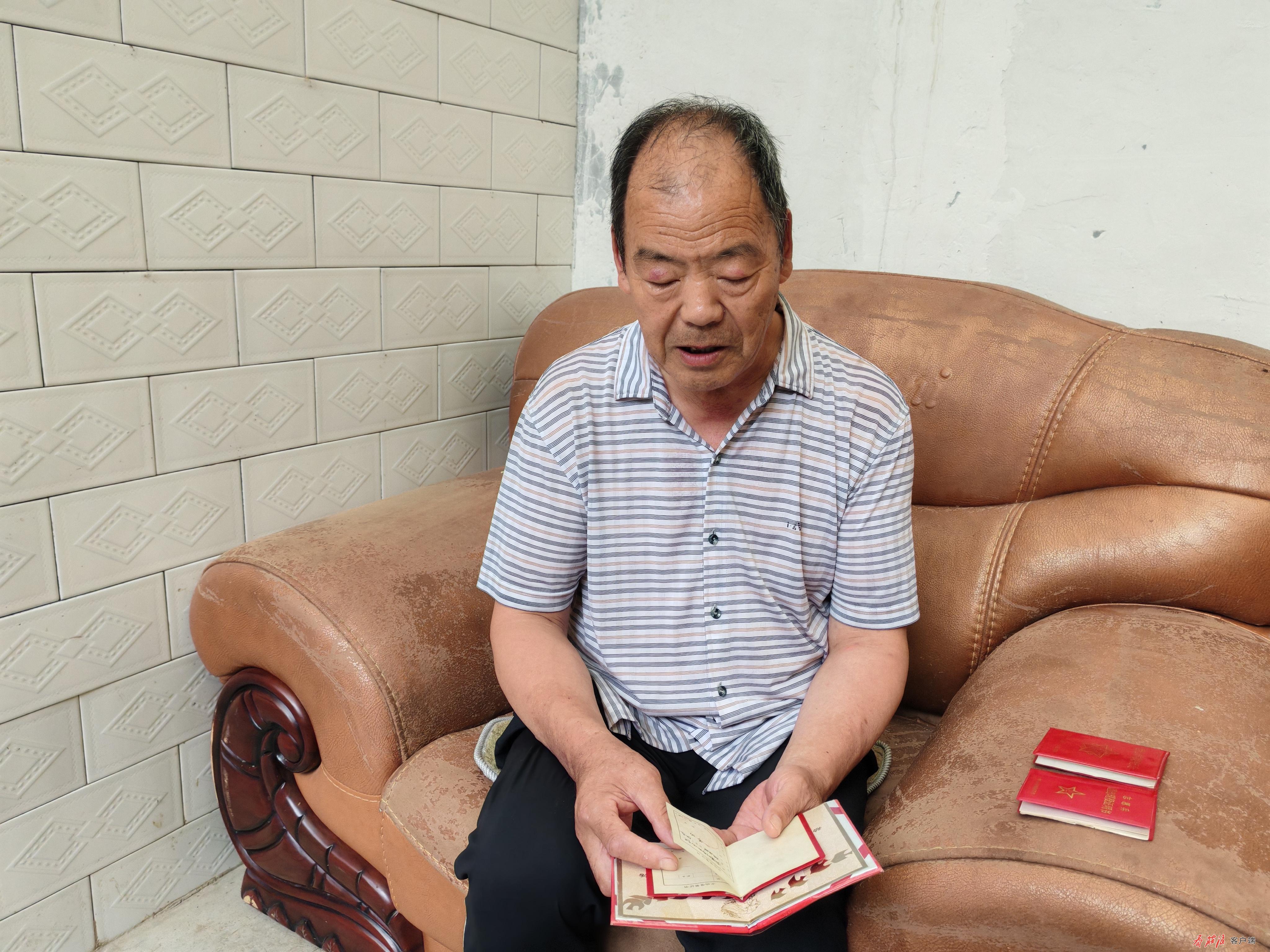

因作战期间“吃苦耐劳、保障无误”,张进才荣立二等功。这份荣誉的分量格外厚重——军、地两级常委会先后研究8次,无一人提出异议。兰州军区授予他“前线杀敌立功,后方创业立功”双立功奖章。提及此事,他依然谦逊:“只想给甘肃人争光,尽青年的爱国之责。”

退役36年来,张进才深藏功名,但战场记忆从未磨灭:染红夜空的炮火、擦耳而过的子弹、生死与共的战友……这些碎片凝结成一代军人舍生忘死的信仰。正如他所说:“青年人的义务,就是当祖国需要时,挺身而出。”

(撰稿:李颖琳 柳宾宾 苏莉莉 编辑:周燕霞 审核:张沛杰)